微创心通收购CRM,零现金交易价值达6.8亿美元

微创心通以6.8亿美元完成了对CRM的收购,这次交易采用“零现金”方式,这一举措将加速微创心通在医疗科技领域的拓展,并有望通过CRM的技术和资源提升其服务能力和市场竞争力,此次收购将为公司带来新的发展机遇,并可能重塑医疗科技行业的格局。

11月25日,心通医疗发布通函,宣布以6.8亿美元对价发行新股全资收购微创心律管理有限公司(CRM),标志着并购进入实质性阶段。交易完成后,心通医疗的业务范围将从国内TAVI细分领域龙头延伸至“结构性心脏病 + 心律管理 +心力衰竭”全球平台,合并营收有望突破20亿元,跻身港股医疗器械公司前列。

此次收购意义深远,关系到心通医疗在全球心脏病领域的竞争力提升:

第一,补强结构性心脏病板块,加速迈向全球化平台型公司。

第二,为“心衰管理”打开新的增长空间——心通在血流动力学干预方面具备深厚积累,而CRM在植入式电子设备及远程监测上经验丰富。两者结合,为构建“监测—诊断—治疗”闭环解决方案奠定基础,市场想象力进一步提升。

在业务协同方面,心通此前整合佐心医疗左心耳封堵业务时,已探索出“单团队、多产品”的营销体系,本次并购将直接受益于这一组织能力。

在国际化布局上,心通已有四款产品获得CE认证,而CRM在欧洲积累的成熟渠道可加速心通多品类出海。

在国内市场,心通TAVI业务2025年上半年市占率位居行业首位,其现有渠道与CRM产品覆盖的心内科专家和经销体系高度重合,有望复制此前的协同经验,推动CRM产品在国内实现更快放量。

这场“二次重生”,不仅关系到心通自身能否打破单品依赖,也为同样处在转型关口的中国创新械企提供了一个值得关注的参照样本。

就像《百年孤独》的主角听从命运的感召,踏上寻找马孔多的道路。一切皆有可能,是未知也是惊喜。

01、战略背景:集采压力下的主动出击

中国心脏瓣膜行业正面临一场“风雨”。

2024年6月,广州率先启动瓣膜集采,拉开了TAVI价格下行的大幕;

刚刚过去的10月,甘肃省牵头开展TAVI省际联盟集采,标志着集采进入实质性阶段。

市场预计:未来2-3年内,TAVI价格降幅或超过30%,依赖单一国内市场的企业面临不小的增长压力。

在此背景下,作为国内TAVI领域的领先企业,心通医疗下了一步“先手棋”。

第一,借力全球超40个国家渠道,打开出海想象力。

集采周期之下,心通医疗收购CRM是其拓展海外市场、寻求新增长点的重要举措。据悉,CRM已在全球主要市场建立完善的国际注册渠道、临床资源和分销网络。合并后,双方业务将覆盖48个国家,心通有望将其在国内经过验证的TAVI及左心耳封堵器等产品加速推向海外市场。

而在国内市场,心通仍保持强劲增长,2025年上半年TAVI植入量达2,146例,市场份额位居行业首位。收购CRM是其构建全球协同发展模式的关键举措,也是心通从产品型企业向平台型企业的一次关键转型,在集采之下更具发展韧性。

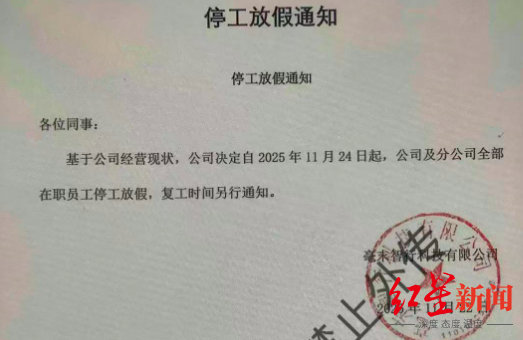

第二,零现金交易设计,释放财务压力。

值得注意的是,本次收购采用"零现金"模式,心通医疗向CRM现有股东发行新股完成交易,这一安排既消除了市场对"举债收购"的疑虑,又体现了多重战略考量。

一方面,心通得以保留截至2025年中期逾13亿元的现金储备,为后续发展留存充足弹药;

另一方面,全股份支付避免了新增债务,维护了财务结构的稳健性。更重要的是,通过股权置换将双方利益深度绑定,为业务整合奠定了良好基础。

从财务层面看,此次合并将带来显著的规模跃升。2024年,心通医疗营收为3.62亿元,CRM业务收入达2.21亿美元(约15.7亿元),交易完成后,合并营收将达到20亿元量级,实现五倍以上的规模增长。这一体量不仅跃居港股器械板块前列,更为其全球布局提供了扎实的基础。

02、产品协同:从“单品冠军”到“平台型龙头”

一笔好的收购,一定离不开交易双方的深度协同。涉及层面越丰富,成功的可能性往往越高。

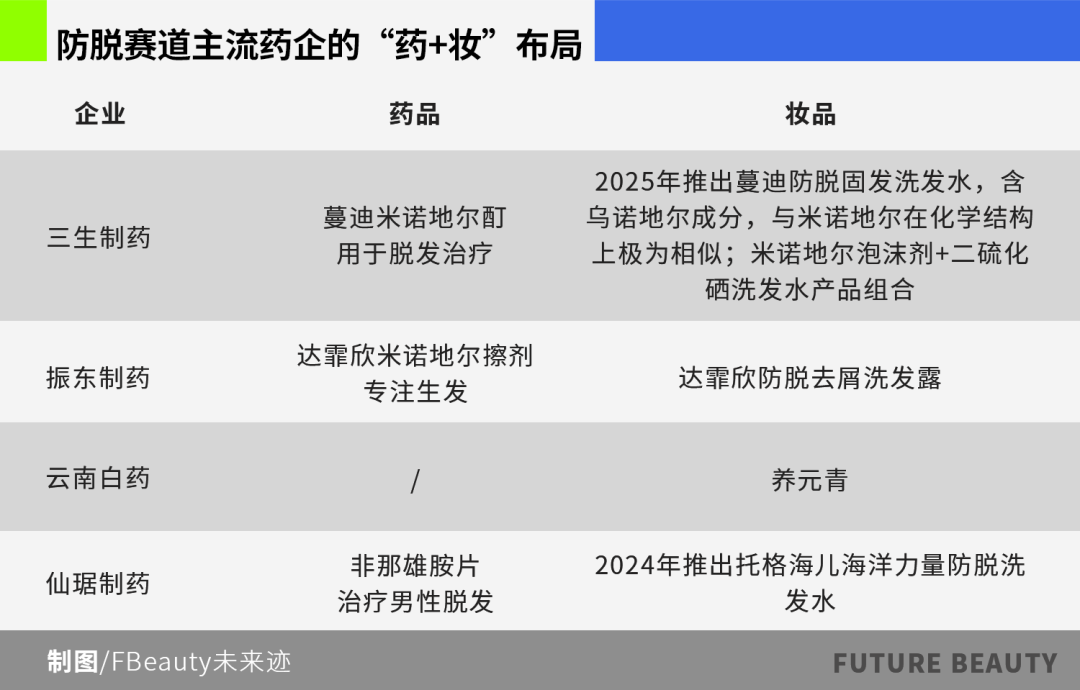

CRM拥有12条管线、40余款上市产品,覆盖起搏器、除颤器(ICD)、心脏再同步治疗装置等心律管理核心领域。而心通医疗则深耕TAVI、TMV、左心耳封堵器等结构性心脏病领域。

双方结合可直接升级为大心脏领域的全解平台,成为国内唯一、全球范围极少数同时拥有心脏瓣膜和心律业务的器械龙头。

这种产品组合的协同效应将在三个层面充分展现:

临床协同:构建心衰全病程管理新范式

在心血管领域,结构性心脏病与心律失常虽属不同亚专科,却存在天然临床协同。以瓣膜介入手术为例,部分患者术后需起搏支持,CRM的起搏器可与心通的瓣膜手术无缝衔接,形成一站式解决方案。

更具战略意义的是,此次合并为应对“心衰”这一全球性难题提供了新思路。

心通擅长结构性介入与血流动力学干预;

CRM在植入式传感、远程监测与AI算法方面领先。

双方合作开发的“智能TAVI”项目便是典型案例:在瓣膜系统中集成传感器,实现治疗与监测一体化,这是心血管器械从“单病灶介入”迈向“智能系统管理”的关键跃迁。

在更长周期的产品规划上,合并后的管线有望覆盖心衰“筛查—诊断—干预—支持”全病程路径:

早期阶段:通过植入式心电监测仪(ICM)进行风险预警;

进展阶段:采用具备压力监测和自动调节功能的集成装置进行干预;

急性阶段:利用经皮心室辅助装置(pVAD)提供循环支持。

相比市场上以单一产品为主的心衰管理方案,这种系统化布局的临床价值更为突出。尽管仍面临工程验证与临床整合挑战,但其长期战略潜力清晰可见。

国际化协同:借船出海的战略捷径

对中国创新器械企业而言,全球化是必选项,但自主出海通常需要长达五年以上的布局周期,并投入数千万美元。CRM的成熟海外销售网络,将为心通提供难得的“捷径”。

这项协同已经在数据上有明显体现:

自CRM去年开始支持心通拓展欧洲市场以来,心通今年上半年海外收入同比增长 235%;

核心产品VitaFlow Liberty 已进入瑞士、意大利、丹麦、西班牙、波兰、希腊等近10个高附加值市场,一年左右完成约300例应用;

截至目前,VitaFlow系列在海外累计商业植入约1000例,市场接受度持续提升。

借助CRM的渠道、注册路径与本地化运营能力,心通的TAVI及左心耳等产品有望在更短时间内构建全球市场版图。

市场协同:提升单产效率的有效途径

并购带来的市场协同不仅限于海外拓展,在国内市场同样具有现实意义。多产品组合可以抵消集采降价带来的压力,并通过交叉销售显著提升单中心效率。

心通此前整合佐心医疗时采用的“单团队、多产品”模式已经验证了其有效性:TAVI与左心耳封堵器在同一临床人群中实现协同推广,短时间内便覆盖近百家中心,显著提升销售效率与渠道粘性。

未来,这一模式有望复制到CRM产品线上:

心通的TAVI、左心耳产品与CRM的起搏器、ICD等产品面向的是同一批心内科医生与心血管患者,具备天然的交叉销售基础。随着产品组合扩大,单中心业务密度和单位渠道产出效率都将进一步提升。

最终,心通有望从“产品竞争力”升级为“渠道竞争力+体系竞争力”,构筑更强的整体壁垒。

03、实力提升:冲破增长曲线的“关键一跃”

除了战略协同价值,心通医疗自身的财务改善和技术积累,也为此次整合提供了坚实基础。

财务改善:盈利拐点临近,整合承压能力显著增强

过去两年,心通医疗的盈利能力持续向好,为此次收购提供了更稳健的财务基础。

数据显示:

2024年,净亏损同比收窄89.5%;

2025年上半年,亏损进一步收窄至不足220万元,同比改善96%,EBITDA

(用于评估企业运营效益的核心指标)也已转正。

这一趋势显示公司经营质量已逐步改善,现金流和持续经营能力显著提升。

相比之下,CRM在今年上半年同样实现EBITDA转正,且后续并表后,财务费用等经营负担将大幅减轻,使其真实经营能力得以更充分体现。

未来,伴随着双方在研发整合、供应链协同以及管理费用等方面的合并效应,即便考虑一定的整合投入,业内保守预计,新实体有望在2027年实现扭亏为盈。

这一财务可预期性,对资本市场与管理层均具有重要信号意义。

技术实力:长期研发投入构筑真正的行业壁垒

从技术维度来看,心通与CRM的整合依托的是微创体系多年持续投入的研发底座。

微创医疗一直以“研发型公司”著称,累计研发投入已达数百亿元,迄今已有40款产品进入NMPA创新通道,连续近十年位居行业第一。

在Medical Design & Outsourcing最新发布的2025全球医疗器械TOP 100榜单中,微创医疗是唯二中国企业之一,体现了其技术创新的兑现能力。

作为微创体系的重要成员,心通医疗同样在关键技术上保持高速迭代。

其第三代TAVI产品 VitaFlow Liberty Flex于去年底获批,成为全球唯一真正意义上“同轴控弯”的自膨胀式主动脉瓣输送系统,在多家中心的数十例植入中均实现 100%成功率。

同时,心通的重要联营公司 4C Medical 的二尖瓣置换系统获得 FDA 两项突破性认定,并获得波士顿科学 1.75亿美元融资,加速了产品的全球临床推进。

这些关键产品的落地与国际化进展,不仅为心通未来的技术管线奠定基础,也为CRM并表后的“平台型企业”定位提供了技术支撑。

04、结语

通往新周期的路径从不唯一。如何以更有效、更经济的方式穿越行业波动,是所有中国创新器械企业正在面对的共同问题。

但可以确定的是:具备全球化能力的技术平台、足够互补的产品矩阵、逐步改善的财务结构,以及勇于试错的组织能力,正成为穿越周期的关键要素。

还没有评论,来说两句吧...