"医研梦碎:知名婴童品牌宣布闭店"

知名婴童品牌因经营不善宣布闭店,曾经的医疗研发梦想破灭,该品牌致力于研发适合婴童的健康产品,一度在市场上备受瞩目,由于各种原因导致经营困难,最终不得不宣告闭店,此事引发了业界对于该品牌未来的关注和思考,摘要字数控制在一定范围内,简明扼要地概括了全文主要内容。

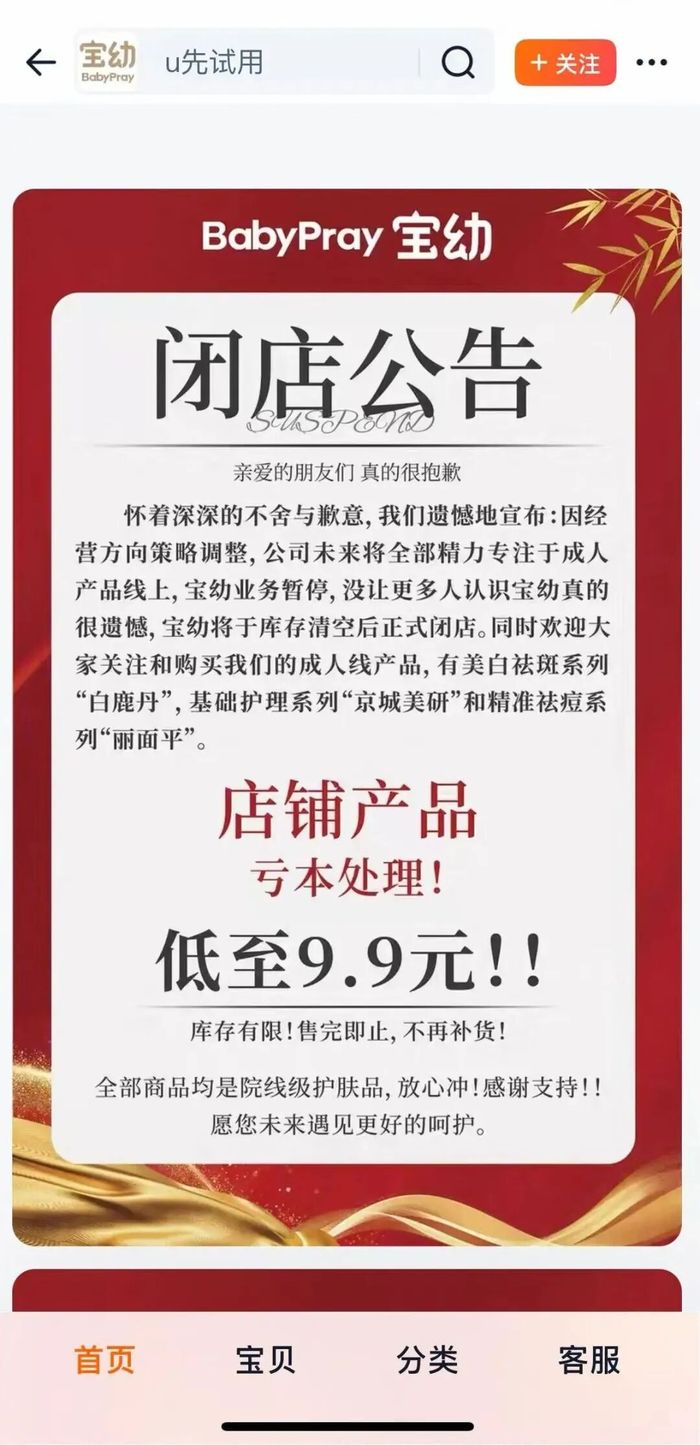

近日,有不少消费者发现,婴童护肤品牌宝幼的天猫旗舰店,在售的6款产品(含纸品)均以9.9元的单价进行“清仓甩卖”,而其发布公告称,库存清空后将正式闭店。

这一承载着“医研共创”高端婴童护肤梦的品牌,拥有着皮肤病专科医院背景,从2023年6月4款儿童化妆品上市,到2025年库存清空、黯然闭店,仅花了2年时间,就走完了从诞生到消亡的全过程。

宝幼的快速退场,不仅是一个新锐品牌的失败案例,更折射出婴童美妆赛道在消费升级与渠道变革双重冲击下的生存困境。

宝幼两年夭折,医研共创背景也不灵了?

宝幼BabyPray,是京城生物科技(北京)有限公司(以下简称“京城生物”)倾力打造的功能性婴童护肤品牌。

而京城生物并非独立运营主体,其背后依托的是京城皮肤医院集团(北京)股份有限公司(下称“京城皮肤”)——作为京城皮肤旗下的核心子公司,京城生物在婴童护肤领域的布局与母公司的医疗资源深度绑定。

公开信息显示,京城皮肤的发展历程颇具行业代表性:自2006年成立后,于2016年成功挂牌新三板,成为国内首家登陆新三板的皮肤病专科医疗集团,在专科医疗领域积累了深厚资历。不过,该集团的资本化进程仍在推进中——2023年4月,京城皮肤曾启动北交所上市冲刺计划,但截至目前,转板相关工作尚未完成。

该背景下,宝幼在品牌定位与研发层面,始终主打“医研共创”特色:其产品研发并非单一维度推进,而是由皮肤科医生深度参与需求研判,同时联合专业配方师共同打磨配方,核心目标是针对性解决婴幼儿湿疹、肌肤干痒、泛红等常见皮肤困扰。

从产品线布局来看,宝幼目前已形成两大核心品类,分别覆盖婴童护肤洗护与婴童纸品,满足婴幼儿日常护理的多元需求。

回溯其两年的发展历程:

2023年6月,首批4款产品上市后,再无新品更新;

2025年5月,药监局备案信息显示,其全部产品备案注销;

近日,宝幼天猫旗舰店发布闭店公告,其旗舰店粉丝数始终停留在两千余人的低位。

这一拥有先天医疗资源优势的品牌走向清仓闭店,究其原因,其在公告中表示:“因经营决策失误,过度专注研发而忽视营销,精力、资金都投入在产品上,没让更多人认识。由于库存和资金压力,已无力经营。”

宝幼为镜,可以知品牌兴替

宝幼的闭店悲剧,并非偶然,但其暴露的行业问题却为同类品牌提供了转型契机。

1.产品战略的僵化,是宝幼陷入困境的首要因素

天猫数据显示,过去三年,天猫平台日均新品发布量始终保持在5300万量级,2024年新品GMV占比更是达到18%。可见,新品的迭代已经进入白热化阶段。

而宝幼自2023年推出洁面乳、润肤霜等4款核心产品后,在长达20个月的时间里未能实现品类拓展或配方升级。

2.研发端“概念包装”加速品牌衰退

宝幼天猫旗舰店粉丝数仅两千余人的规模,与同类婴童护肤品牌动辄数万的粉丝量相去甚远,这就表示其虽然拥有OTC渠道优势,但品牌的市场渗透低。

宝幼的医研共创,仅仅停留在“专家站台”的表面合作,缺乏有效实证,专业价值无法触达目标客群。

真正的破局之道,则应建立独立的婴童研发体系:一方面,联合医院、儿科机构开展临床研究,将真实护理痛点转化为研发方向;另一方面,加大婴童专属成分、配方的研发投入,用可验证的专利技术与临床数据,替代“专家站台”“天然成分”等空洞概念,真正让“医研共创”落地为产品竞争力。

3.资金链的断裂,成为压垮品牌的最后一根稻草

从宝幼全线产品9.9元清仓的举动来看,其库存压力已到临界点。婴童护肤产品的研发需要更高投入,尤其是宝幼强调的皮肤科医生参与环节,但这种投入必须建立在合理的成本回收预期之上。宝幼未能将研发投入转化为相应的产品溢价,最终陷入"研发越投入,亏损越严重"的悖论。

新老玩家争相入场,如何开展差异化竞争?

近年来,婴童护肤市场规模持续扩大,据欧睿咨询数据,预计2026年我国婴童护理市场规模将接近500亿元,其中,婴童护肤品类的市场规模预计达到180亿元。这就表示,越来越多的品牌瞄准了这一赛道。

1.成人美妆品牌的“婴童线延伸”

不少在成人美妆领域已站稳脚跟的企业,纷纷将目光投向婴童护肤,凭借供应链、研发或渠道优势快速打开市场。

贝泰妮依托“薇诺娜”在敏感肌护理领域的积累,推出婴童线“薇诺娜宝贝”,用母公司的医院合作网络——不仅与三甲医院联合开展临床测试,还构建了“临床问题发现-循证研发-家庭护理延伸”的全链条闭环。

最新财报显示,今年上半年,薇诺娜宝贝实现销售1.1亿元,同比增长8.62%。

上美股份则瞄准“全年龄段婴童功效护肤”,联合育儿专家崔玉涛、前宝洁首席科学家打造“一页(Newpage)”,通过“用户痛点-临床研究-科研转化”的三位一体模式,取得“2025年上半年营收3.97亿元,同比增长146.5%”的黑马成绩,其一款面霜更是历经790天孵化、100余次配方调整,彻底规避了产品僵化问题。

2.医疗合作的“技术转化”

与宝幼“仅宣称医研背景却无实证”不同,这类品牌真正将医疗资源转化为产品竞争力,它们多由医院集团或医疗科技公司孵化,核心逻辑是“临床需求驱动研发”,精准击中父母对“专业、安全”的核心诉求。

西安博和医疗旗下的“绽妍”,则从“械字号敷料”延伸至婴童线“绽小妍”,直接聘请首都医科大学附属北京儿童医院皮肤科主任马琳等顶级专家全程参与研发,产品上市前先在医院皮肤科进行小范围临床测试,用“专家背书+临床数据”重建信任,避免了宝幼“医研背景流于表面”的问题。

咿儿润与北京儿童医院联合开发“仿生胎脂组方”,模拟新生儿皮肤屏障的8种天然脂质成分,其保湿霜、保湿乳上市后不仅荣获医学大奖,复购率还超过20%,在淘宝新锐儿童护肤品中排名第七。

3.本土新锐的“细分需求”

本土新锐品牌选择“小切口、深挖掘”,聚焦某一细分场景或年龄段需求,用差异化产品快速占领消费者心智。它们的核心优势是“反应快、懂用户”,能精准捕捉宝幼忽视的“小众痛点”。

戴可思则瞄准“婴幼儿湿疹”这一高频痛点,不追求全品类覆盖,而是深耕“湿疹护理”赛道,其金盏花系列通过“仿生胎脂成分+临床实证”,成为不少湿疹宝宝家庭的刚需。

润本虽以驱蚊产品起家,但切入婴童护肤后,聚焦“夏季蚊虫叮咬修护”“冬季皲裂护理”等场景化需求,推出“驱蚊水+修护膏”“皲裂霜+润唇膏”的组合产品,2025上半年也进入抖音婴童护肤TOP4,靠“场景绑定”实现差异化。

医研背景不再是“护身符”,越来越多的玩家带着“专业实证”入场,婴童护肤进入“精耕细作”时代。

当然,既有登场,那必然有落幕。2025年4月,江苏娇颜芭比旗下儿童线6款儿童护肤产品被通报,检测出含有禁用原料;7月,华熙生物与乐华娱乐跨界合作终结,旗下儿童护肤品牌“润熙禾”停运……婴童护肤品牌任重道远。

而未来,只有真正“懂宝宝肌肤需求、懂家长决策逻辑”的品牌,在研发、产品、营销和渠道多方中站稳脚跟,才能在激烈竞争中存活下来。

还没有评论,来说两句吧...